Геморрагические лихорадки широко распространены на земном шаре, они регистрируются практически на всех континентах. Объединяют их в единую группу следующие особенности:

- «привязанность» к определенным территориям, благодаря наличию определенного, адаптированного к жизни именно в этих условиях, переносчика и/или резервуара инфекции;

- наличие геморрагического синдрома различной интенсивности (от гиперемии кожи с мелкоточечной геморрагической сыпью до тяжелых массивных кровотечений);

- в большинстве случаев синдром общей интоксикации выражен с первых дней болезни, даже если начало не очень бурное;

- у больных при тяжелом течении могут развиваться энцефалиты или энцефалопатии;

- большинство вирусов этой группы обладают гепатотропностью (хотя желтуха, как правило, типична лишь для желтой лихорадки), объектом агрессии нередко бывают легкие, почки;

- наиболее тяжелые осложнения — ДВС-синдром и геморрагический шок (на фоне массивных кровотечений).

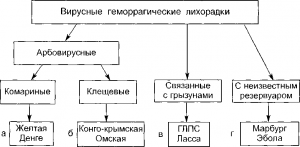

Не все возбудители геморрагических лихорадок относятся к ар- бовирусам. В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1986) связь возбудителей геморрагических лихорадок с арбовирусами можно представить следующим образом (рис. 8).

Таким образом, лишь лихорадки, представленные в пунктах «а» и «б», относятся к трансмиссивным и будут изложены в данном разделе. Лихорадки пунктов «в», «г» будут представлены в разделе «Инфекции с множественным механизмом передачи», несмотря на сходство многих патогенетических механизмов развития болезни и клинических проявлений. Лихорадка денге имеет 2 варианта течения — классическая лихорадка денге (КЛД) и геморрагическая лихорадка денге (ГЛД), но учитывая тесную патогенетическую связь между этими вариантами, вряд ли есть смысл представлять их раздельно.

На рис. 8 представлены лишь те заболевания из группы геморрагических лихорадок, которые либо встречаются на территории Украины и стран СНГ, либо могут быть занесены из других регионов, а особая тяжесть их течения потребует от врача определенного уровня знаний, позволяющих своевременно распознать такую патологию, осуществить рациональные лечебные и профилактические мероприятия.

Безусловно, на рис. 8 представлена лишь незначительная часть геморрагических лихорадок, список которых постоянно дополняется по мере углубленного изучения региональной патологии.

Арбовирусные геморрагические лихорадки различны по характеру распространения (сельский, городской тип, ограниченный лесными массивами и т. д.). Для одних вирусов существует только один вид позвоночных животных, которые могут служить резервуарами инфекции, для других — несколько. В ряде случаев млекопитающие служат «усилителем» вирусной циркуляции, как, например, обезьяны при желтой лихорадке. Определенную роль в экологии вирусов играют генетические процессы, протекающие в природных вирусных популяциях, которые могут привести либо к появлению штаммов с высокой вирулентностью и усилению эпидемического их распространения, либо снижению вирулентных свойств вируса и появлению «доброкачественных» форм болезни. Экологическая группа вирусов — возбудителей арбовирусных геморрагических лихорадок весьма неоднородна, как и связь их с различными переносчиками (комары, клещи, москиты).

У человека заболевания могут носить спорадический, эндемический, эпидемический характер, в значительной мере отражая эпизоотические трансмиссивные циклы в природе.

Вирусные геморрагические лихорадки приобрели за последние годы важное значение в инфекционной патологии человека вследствие их значительного распространения, высокой контагиозности некоторых из них, возникновения значительных эпидемических вспышек, высокой летальности. В современных условиях в связи с социально-экономическими преобразованиями в развивающихся странах, освоением новых территорий, миграцией населения и притоком туристов нарушается экологическое равновесие, поэтому геморрагические лихорадки, несмотря на их эндемический характер, могут выходить за пределы своего географического распространения и появляться в совсем отдаленных регионах.

Геморрагические лихорадки актуальны и в нашей стране — большая территория, активное хозяйственное освоение необжитых земель, в том числе и таких, где могут существовать давние природные очаги инфекции. Миграция птиц в осеннее время также определяет возможность заноса некоторых вирусов из районов зимовок птиц с дальнейшим формированием сезонных или новых стойких природных очагов.

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что, говоря о механизме передачи инфекции (см. общую классификацию), мы не случайно пользуемся термином «преимущественный». Не случайно и эксперты ВОЗ (1986), характеризуя арбовирусные заболевания заключают: «Нельзя считать, что истинные арбовирусы могут передаваться только членистоногими; известно, что в определенных условиях некоторые арбовирусы передаются при дыхании, глотании посредством других механизмов». Это положение нередко является весомым аргументом в пользу того, чтобы при изложении материала иногда группировать его по принципу сходства этиологии патогенетических механизмов и клиники, а не эпидемиологии. Такой принцип часто встречается в зарубежных учебниках и руководствах.

2,797 просмотров всего, 6 просмотров сегодня