Значение вирусной репликации

Хотя некоторые исследователи и сообщают о прямом цитопатическом действии вируса гепатита А, но фактически до; материалов, подтверждающих это положение, в работах не приводится. В опытах на обезьянах и клеточных культурах показана локализация вирусного антигена в цитоплазме гепатоцитов при полном отсутствии ею в ядрах. При изучении динамики размножения вируса гепатита А выявлено, что максимальная продукция внутриклеточного вирусного антигена отмечается на 3—4-й неделе от начала заражения, что совпадает с динамикой обнаружения вируса у больных. Однако полностью переносить результаты, полученные in vitro, на заболевание у человека не представляется возможным. Есть мнение, что своеобразие репродукции вирусе гепатита А in vitro состоит в том. что он исключительно долго репродуцируется в культуре и у него полностью отсутствует цитопатический эффект. Если все же допустить, чго вирус гепатита А не обладает цитопатическим действием, то придется признать, что поражение гепатоцитов при гепатите А связано в первую очередь с сенсибилизацией лимфоцитов к антигенам вируса-возбудителя и, возможно, денатурированным белкам гепатоцитов.

Значение иммунологических показателей

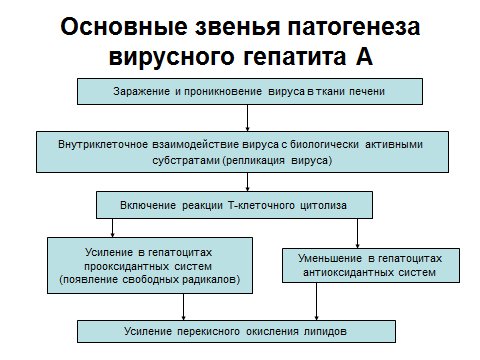

В настоящее время в патогенезе вирусных гепатитов, в том числе гепатита А, большое значение придают иммунологическим механизмам повреждения печеночных клеток. В исследованиях последних лет установлено, что поражение инфицированных печеночных клеток при гепатите А осуществляется сенсибилизированными цитотоксическими Т-лимфоцитами.

Другими дополнительными механизмами гепатодеструкции при гепатите А могут быть К -клеточный цитолиз и иммунокомплексное поражение гепатоцитов.

По нашим наблюдениям и с учетом данных литературы, можно считать, что для 1епатита А в остром периоде болезни характерны Т-лимфопения, Т-лимфоцитоз — активных, термостабильных и ауторозеткообразуюших клеток. При этом соотношение Т-лимфоцитов с хелперной активностью и Т-лимфопитов с супрессорной активностью снижается (табл. 3.2).

Содержание В-клеток существенно не меняется. Указанные сдвиги в показателях иммунологического реагирования существенно зависят от тяжести заболевания. Особенно значительное снижение Т-клеток отмечается при тяжелых формах болезни, и, наоборот, содержание Т-активных, Т-многорецепторных, термостабильных и ауторозеткообразующих клеток бывает тем больше, чем тяжелее патологический процесс в печени. Пропорционально нарастанию тяжести заболевания усиливается специфическая сенсибилизация к печеночному липопротеину, и возрастаю г показатели активности натуральных киллеров и антитело зависимая клеточная цитотоксичность (АЗКЦ).

Отмеченные сдвиги иммунологического реагирования отражают адекватность иммунного ответа у больных гепатитом А, направлены на элиминацию инфицированных гепатоцитов и обеспечение полноценного иммунитета и полного выздоровления.

При развитии затяжного гепатита А отмечается более выраженное снижение числа Т-лимфоцитов при относительно слабой мобилизации функционально активных субпопуляций Т-клеток и умеренном сдвиге соотношения хелперных и супрессорных Т-лимфоцитов в сторону преобладания первых, что в конечном итоге приводит к увеличению синтеза продукции IgM, а также повышению сенсибилизации Т-клеток к ЛПЧ. Такой тип иммунологического реа1Ирования предопределяет замедленный никл инфекционного процесса. В этих случаях можно предполагать, что антигены вируса гепатита А, расположенные на поверхности гепатоцитов, вызывают слабую активацию Т-клеток индукторов иммунного ответа и столь же слабое подавление, супрессорных Т-клеток. Это взаимодействие иммунокомпетентных клеток создает условия для замедленного специфического иммуногенеза, завершающегося (через замедленный цикл) формированием достаточно стойкого протективного иммунитета.

| Таблица 3.2

Показатели клеточного и гуморального иммунитета у детей при апатите А

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

В полном соответствии с характером клеточного иммунологического реагирования находятся изменения в механизмах иммунокомплексообразования.

Проведенные сотрудниками клиники исследования показали, что у всех больных гепатитом А на высоте клинических проявлений в крови резко повышается концентрация иммунных комплексов и возрастает их комплементсвязывающая активность. Важно отметить, что в этот период болезни в крови циркулируют преимущественно комплексы крупных размеров, в чьем составе преобладают иммуноглобулины класса М Такие иммунные комплексы, как известно, легко связывают комплемент, быстро выводятся из организма клетками мононуклеарно-фагоцитарной системы . При гладком течении гепатита А динамика ЦИК в сыворотке крови строго коррелирует с характером патологического процесса в печени, тогда как у больных с затяжным течением болезни высокий уровень иммунных комплексов служит предвестником неблагоприятного исхода. При этом в составе ЦИК резко возрастает доля средних и «едких иммунных комплексов, обладающих слабой комплементсвязывающей активностью, и, кроме того, в их составе возрастает доля иммуноглобулинов G, что затрудняет их элиминацию клетками макрофагальной системы и, следователь но, может стать решающей причиной затяжного течения гепатита А.

Таким образом, фактические материалы позволяют считать гепатит А, как и гепатит В, иммунопатологическим заболеванием. Однако сходство этих заболеваний лишь внешнее и просматривается преимущественно по характеру иммунологического реагирования. Иммунологические сдвиги при гепатите А возникают на мембранные антигены гепатоцитов с экспрессированными вирусными антигенами, что отражает некрозогенный эффект возбудителя. Кроме того, хотя при гепатите А и возникает специфическая сенсибилизация иммунокомпетентных клеток к липопротеину гепагоцитов, но все же выраженного иммунною цитолиза гепатоцитов не происходит, поскольку вирус гепатита А не интегрируется в геном клетки. В связи с этим реакции иммунного цитолиза не пролонгированы во времени, а отражают всего лишь адекватность иммунного ответа, способствуя быстрой элиминации инфицированных гепатоцитов и элиминации вируса, чему в известной степени способствуют также адекватные механизмы иммунокомплексообразования, обеспечивающие быстрое связывание антигенов вируса преимущественно антителами класса IgM, с образованием крупных комплексов, легко элиминирующихся макрофагальной системой. Совокупность всех этих механизмов обеспечивает самолимитируюшийся процесс без риска развития фульминантного или хронического гепатита.

Роль биохимических сдвигов

По образному выражению гепатологов, патогенез вирусного гепатита — это патогенез нарушений обмена веществ. Хотя с современных позиций такое определение и нельзя признать полностью правильным, нарушения в обмене веществ играют важную роль в патогенезе заболевания.

При гепатите А нарушаются все виды обмена (белкового, жирового, углеводного, пигментного и др.). Биохимической основой этих процессов служат освобождение внутриклеточных ферментов и переход их из гепатоцитов в кровь. Первоначально клетки покидают ферменты цитоплазматической локализации (АЛТ, ACT. Ф-1-ФА, сорбитдегидрогенеза и др.), затем митохондриальной (глутаматдегидрогеназа, уроканиназа, малатдегидрогеназа и др.) и лизосомальной локализации (катепсины D, С, лейцинаминопептидаза и др.). Потеря гепатоцитами ферментов, являющихся основными катализаторами обменных превращений, приводит к нарушениям окислительного фосфорилирования, а следовательно, к снижению синтеза доноров энергии (АТФ, НАДО и др ), что и лежит в основе прогрессирующего нарушения обмена веществ. Снижается синтез альбумина, факторов свертывания крови, витаминов, нарушается обмен микроэлементов, гормонов, углеводов, жиров и др. Следовательно, нарушения обмена веществ при вирусных гепатитах всегда возникают вторично, вслед за массивной потерей печеночно-клеточных ферментов.

Схематично происходящее на уровне гепатоцитов можно представить как взаимообусловленный каскад обменных нарушений, проходящих три стадии: ферментативных нарушений, функциональных сдвигов, некроза и лизиса гепатоцитов с их аутолитическим распадом. Важнейшую роль в аутолитическом распаде пораженных гепатоцитов играют протеолитические ферменты, высвобождающиеся из субклеточных органелл — лизосом. Под их действием происходит распад белковых структур с высвобождением большого количества аминокислот, играющих существенную роль в возникновении симптомов интоксикации.

В механизме развития патологического процесса важную роль играют и нарушения в пигментном обмене. Известно, что печень служит важнейшим органом, осуществляющим превращения билирубина, в результате которых пигмент теряет токсические свойства и выводится из организма. В физиологических условиях билирубин образуется в ретикулоэндотелиальной сети из гемоглобина, высвобождающегося при гемолизе эритроцитов.

При вирусных гепатитах нарушения в пигментном обмене возникают прежде всего на уровне экскреции гепатоцитом связанного билирубина. При этом функции захвата и конъюгации свободного билирубина на первых этапах заболевания практически не страдают. Главной причиной нарушения экскреции билирубина следует считать поражение ферментных систем и снижение энергетического потенциала гепатоцитов. Образующийся в ходе обменных превращений связанный билирубин в конечном итоге поступает не в желчный капилляр, а непосредственно в кровь (парахолия). Другие механизмы, например механическое препятствие вследствие образования желчны* тромбов или сдавление желчных ходов, при гепатите А не имеют существенного значения. Исключение составляют лишь холестатические формы болезни, при которых механические факторы могут приобретать значение в патогенезе длительно сохраняющейся желтухи.

7,952 просмотров всего, 2 просмотров сегодня